Phidias Trioによる“Re-invent”。《農民カンタータ》を下敷きに、など(その1)

『岩手の保健』という雑誌があります。1947年に岩手県国民健康保険団体連合会から創刊され、いまも発行され続けているお役所系の雑誌です。この手の雑誌にしては珍しいことに、1970年までの分は復刻版が出ています。その出版社のサイトには、次のように紹介されています。

乳幼児や老人問題、受胎調節・中絶など性と生殖問題、衣食住・生活改善を含む医療・保健問題、嫁・姑、婿・家娘、結婚・夫婦関係などのジェンダー・家族問題、子供・生活綴方・教育問題、青年男女・次三男問題、農民の戦争体験、遺族・戦争未亡人、自殺、集団就職などの社会問題、戦後を生きるひとびとの切実な暮らしの主題を取り上げた異色保健雑誌。

「異色保健雑誌」という奇妙な熟語を目にする日が来るとは夢にも思いませんでしたが、読んでみるとなるほど、いまを生きる私たちから見たら別世界のような人々の生活風習、そして庶民(ほとんどが農民)の生の声が満載です。

「生の声」は方言のまま掲載されています。東北にゆかりのない人には意味が通じにくく、またイントネーションの想像もつきにくいかもしれません。6年間盛岡に暮らしたことのある私にとっても、訛りはある程度想像できても意味がところどころわかりません。

この雑誌を1951年から編集していたのは大牟羅良という人です。もともと古着商人として岩手の村々を歩き回る中で、農家の家族構造から人間模様、ものの考え方、生き様などを見聞き観察し、『岩手の保健』編集人になってからは彼ら彼女らの声を雑誌に反映させるべく、読者からの投書を強く推奨するなど様々な工夫をした結果、この雑誌は「異色保健雑誌」となったようです。

なんでいきなりこんなことを書き出したのかというと、今年の前半に作曲し、年末に初演予定の作品が、この雑誌抜きには語れない代物だからです。

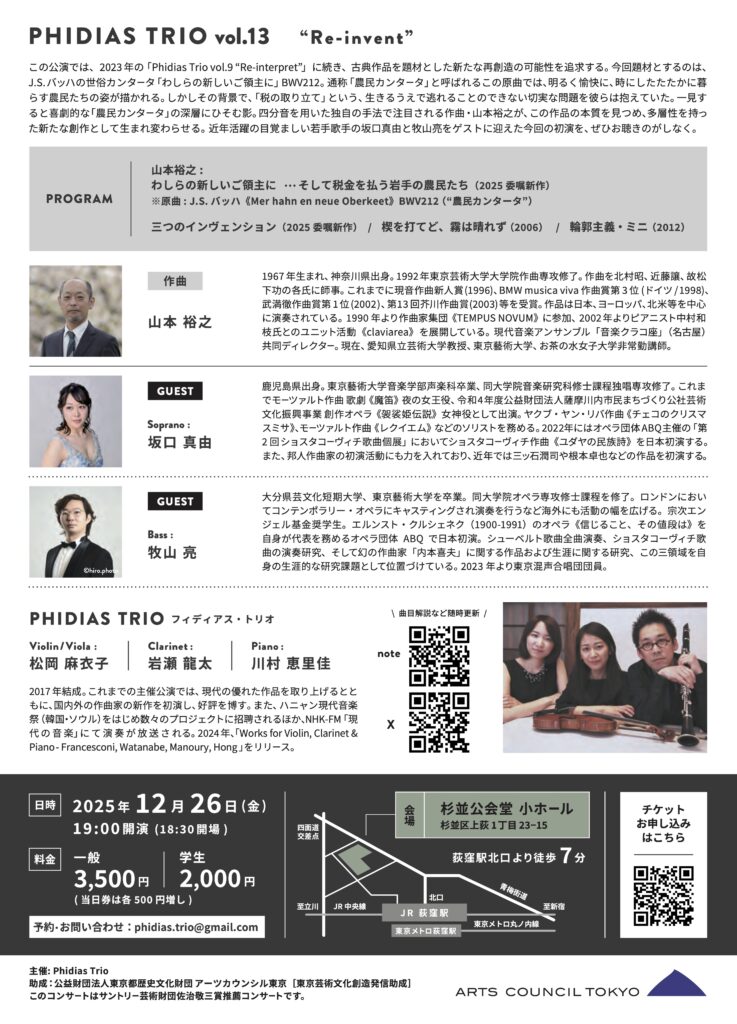

松岡麻衣子さん、川村恵里佳さん、岩瀬龍太さんによるPhidias Trioが、作曲家の稲森安太己さんをフィーチャーして「《冬の旅》を再構築する」という公演を2023年に行ったことがありました。既存の古典楽曲をベースに再作曲することを私は個人的に「リコンポジション」と呼んでいて、自分も以前から好きでよくやっているのですが、今回は私がこの担当をやらせていただく事になりました。ベースとなる曲は、J.S.バッハの《わしらの新しいご領主に》BWB 212、いわゆる「農民カンタータ」です。

この世俗カンタータは私が選んだのではなく、依頼を受けたときには決まっていたのですが、私は多少戸惑ってしまいました。というのも、私はバッハのカンタータは大好きで、BCJのレコーディングなどはすべてを網羅できてはいないまでも結構な数を聴いてました。しかしそれは教会カンタータの話で、世俗カンタータの方はあまり真剣に聴いてこなかったのです。たとえば教会カンタータに見られるようなトンデモ和声コラールなどは、バッハの熟考の果てに生み出されたようなエグさを感じるのですが、世俗カンタータはエンタメ性が高いせいかそういうレベルまで踏み込んでいないように感じられるのです。

そうはいってもJ.S.バッハなので、エグ味を盛り込むことはせずとも曲自体のクオリティは高いのは確かです。問題は農民カンタータに「何を施すのか?」ということになります。エグ味がない分、リコンポジションのとっかかりが見つけにくい難しさがあります。そして内容は完全なるコメディであり、そのストーリーはほぼ完成されている、例えてみれば「狂言」みたいなものです。村に新しい領主が来るからどう取り入ってやろうか、みたいな話で、それ以上でもそれ以下でもなく、また下品な表現が容赦なく出てくるところなどは、テキストが彼の手によるものではないとわかっていても「おい、ヨハン・ゼバスチャンどうした?」と思ってしまうほど彼の一般的なイメージからほど遠いのは珍しい、ともいえましょう。農民カンタータは「オモロイ下世話な酔っ払い音楽」なのです。

しかしどの時代も農民は苦労する。農業というのは自然相手のものであり、毎年予定通りに収穫できるものではありません。しかしなによりも農民の天敵は「納税」です。たとえば室町時代の小作農は、凶作の時には荘園領主に年貢を下げてもらう交渉を行っていたものの、領主の方も毎年一定の支出があるためそう簡単に下げられないもので、結局農民は血も汗も流しどん底の生活から這い上がれずに、たまには一揆をするものの、実質的な経済的下位階級に甘んじなければならない、そんな歴史的役割に埋没してきたともいえるでしょう。

「農民カンタータ」は、領主が変わるのを機に「うまく取り込む」事によって納税の負担を下げてもらうことを期待する、農民のしたたかさをコメディで描いたものですが、残念ながら世の中、ほとんどの納税物語はコメディにはならずシリアスです。歴史的にどのような農民・納税関連の記録が残っているのかを調べる過程で、私は冒頭に挙げた『岩手の保健』のことを知りました。雑誌の内容は「農民カンタータ」とはあまりにも真逆な深刻さにあふれています。そこで昔の岩手の農民の声を「酔っ払い音楽」に代入してみたらどうなるのか、と考えてみました。二つの時代も場所もあまりに違いすぎるとはいえ、実はかたやザクセンの古い方言、かたや岩手の古い訛り、という「田舎すぎる」共通性もあり、メンタリティに親しいものもあるのではないかという気もしたのです。

岩手というと、かつては宮澤賢治(1896-1933)がいた場所として、イーハトーブのイメージを持つ人もいるわけですが、その賢治が没して10〜20年後の岩手県はしかし、全国でも乳児の死亡率がトップで、保守的かつ家父長制が根強く残る典型的な日本の「寒村」が拡がっていた大地です。この雑誌を眺めていると、イーハトーブからはほど遠い空気がこの地を支配していたことがわかります。いまから7〜80年前の日本はおよそ知らない外国のように見え、その意味でも私は農民カンタータのテキスト同様、自分からある程度の距離を取って、余計な感情移入をせずにこの題材を扱うことができたのかもしれません。

具体的にこの作品にどうやって岩手を「代入」したのか? については、今後ここに書くかどうかはわかりませんし、分析的に書いても興ざめかもしれません。たぶん書かないんじゃないかな。とりあえずコンサートの概要をお知らせする方が大事です。

2025年12月26日(金)

19:00開演(18:30開場)

杉並公会堂 小ホール(杉並区上荻1-23-15)

一般3,500円 / 学生2,000円(当日券は各500円増し)

https://phidias-vol13.peatix.com

【プログラム】

山本裕之: わしらの新しいご領主に …そして税金を払う岩手の農民たち(2025 委嘱新作)

※原曲: J.S.バッハ: Mer hahn en neue Oberkeet BWV212 (「農民カンタータ」)

山本裕之: 三つのインヴェンション(2025 委嘱新作)

山本裕之: 楔を打てど、霧は晴れず (2006)

山本裕之: 輪郭主義・ミニ Contour-ism mini (2012)

【出演】

Phidias Trio (フィディアス・トリオ)

ヴァイオリン・ヴィオラ 松岡麻衣子

クラリネット 岩瀬龍太

ピアノ 川村恵里佳

ソプラノ 坂口真由(ゲスト)

バス 牧山亮(ゲスト)

お問合せ/主催:

Phidias Trio phidias.trio@gmail.com

助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京[東京芸術文化創造発信助成]

安定でハイクオリティ、いつも挑戦的なプログラムで賑わすPhidias Trioの皆さん、そして大変美しい声の坂口真由さんと牧山亮さんのゲストのお二人による演奏は聞き逃せません。

さて、プログラムは図らずもオール山本作品になりました(恐縮です)。もう一つの新作《三つのインヴェンション》等については、またあらためて書きたいと思っています。